1990

CSEM gründet die MICROSENS SA für den Entwurf, die Entwicklung und die Herstellung integrierter chemischer Sensoren. Das Ziel ist der Nachweis toxischer oder explosiver Gase sowie pH- und spezifische Ionenkonzentrationsmessungen.

Seit 1984 entwickelt CSEM bahnbrechende Technologien und fördert eine lebendige Start-up-Kultur in der Schweiz.

Neuenburg, bekannt für seine langjährige Uhrmachertradition und die Mikrotechnikindustrie, ist der Standort für das zukunftsweisende Innovationszentrum CSEM. Im Jahr 1984 ging das Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique (CSEM) aus den drei Mikrotechnologieinstituten des Kantons (das Centre Électronique Horloger (CEH), die Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnique (FSRM) und das Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères (LSRH)) hervor. Zahlreiche namhafte Schweizer Unternehmen haben das neue Zentrum von Beginn an unterstützt, viele wurden Teilhaber und pflegen bis heute eine intensive Beziehung mit CSEM.

CSEM widmet sich sowohl der angewandten als auch der von Industrieunternehmen beauftragten Forschung und Entwicklung. Als Brücke und Katalysator für einen effizienten Technologie- und Know-how-Transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Schweiz passt CSEM seine Forschungsschwerpunkte kontinuierlich an die Bedürfnisse der Industrie an. Diese beständige Anpassung hat das Zentrum über seine historische Verbindung zur Uhrenindustrie hinauswachsen lassen. Die Beta 1 – die weltweit erste elektronische Uhr (entwickelt vom CEH) – bereitete der Mikrotechnik den Weg in Bereiche, die über die Uhrmacherei hinausgehen, darunter die Automobilindustrie, die Werkzeugmaschinen und die Weltraumforschung, wo sie für noch vielfältigere technische Lösungen eingesetzt wird.

Die berühmten Neuenburger Uhrmacher Pierre Jaquet-Droz, sein Sohn Henri-Louis Jaquet-Droz und sein Adoptivsohn Jean-Frédéric Leschot kreieren drei kreative Roboter: "den Schriftsteller", "den Zeichner" und "den Musiker". Sie sind noch heute im MAHN Museum ausgestellt. CSEM, in Neuenburg an der Rue Jaquet Droz 1 angesiedelt, ist von diesen talentierten Vätern des Ingenieurwesens inspiriert und benennt drei Sitzungszimmer nach den Robotern.

Der Dachverband der Uhrenindustrie des Kantons Neuenburg gründet, im Rahmen einer Vereinbarung mit der Universität Neuenburg, das LSRH (Laboratoire Suisse de Recherche Horlogère), um ein Zentrum für die höhere Ausbildung von Uhrentechnikern zu schaffen.

Das CSEH (Centre Electronique Horloger) wird gegründet. Es besteht aus 20 Schweizer Uhrenherstellern und setzt sich zum Ziel, elektronische Uhren zu entwickeln. 1965 entdeckt das CEH das grosse Potential von Quarzkristallen.

Dem CEH gelingt es, die erste Quarz-Armbanduhr der Welt herzustellen (bekannt als Beta 1 und später Beta 2). Die daraus resultierenden Uhren sind genauer als mechanische Chronographen. Der offizielle Übergang von der astronomischen zur atomaren Zeitrechnung beginnt.

Bei Neuchâtel wird das EM-Microelectronics gegründet. Es entwickelt für Uhren miniaturisierte, integrierte Schaltungen mit sehr geringem Stromverbrauch (Mikrochips). Heute ist das Unternehmen ein führender Anbieter von elektronischen Schaltungen für Batterie- und Magnetfeldanwendungen.

Gründung der FSRM FSEM auf Initiative des Bundes, von 11 Kantonen, 3 Städten, 12 Verbänden und 24 Unternehmen mit dem Auftrag, die Mikrotechnik und ihre Anwendungen zu unterstützen. 1984 schliessen sich dann die FSRM, das CEH und das LSRH zu CSEM zusammen.

Die ersten Mikroprozessoren werden in Uhren eingesetzt und Technologien wie CoolRisc™ ermöglichen dies ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer. Fast 40 Jahre und zig Millionen Chips später wird die fortschrittliche CoolRisc™-Technologie von CSEM noch heute in neue Produkte integriert.

Übertragung der FSRM-Laboratorien und Gründung von CSEM (Schweizerisches Zentrum für Elektronik und Mikrotechnologie), eines Zusammenschlusses von drei Neuenburger Instituten (CEH, FSRM und LRH). Das Ziel ist die Erforschung neuer Mikroelektronik und Mikrotechnologien, da diese für die Zukunft der Schweizer Industrie als wesentlich angesehen werden.

Max Forrer erwirbt 1950 sein Diplom als Elektroingenieur an der ETH Zürich (CH) und promoviert 1959 an der Stanford University, USA. Von 1963-1983 ist Forrer Abteilungsleiter für Schaltungen am CEH. Im Jahr 1968 übernimmt er die Leitung des gesamten CEH. Forrer ist direkt an der Entwicklung der ersten Quarz-Armbanduhr der Welt beteiligt. Von 1984 bis 1990 übernimmt er die Leitung von CSEM und wird dann von Peter Pfluger abgelöst. Unter Forrer machen sich das CEH und CSEM einen Namen im Bereich der Mikroelektronik mit sehr geringem Stromverbrauch.

CSEM nimmt an internationalen Forschungsinitiativen teil - wie dem europäischen Forschungsprogramm EUREKA - zur Entwicklung neuer Designs und Technologien für Halbleiter mit künstlicher Intelligenz (IMAGIA).

CSEM erwirbt ein Gebäude von EM-Microelectronic in Marin. In Sympiose mit EM-Microelectonic und den Hochschulen wird darin ein Gemeinschaftslabor für mikroelektronische Technologien eingerichtet.

Der Bund erhöht seine Unterstützung für Unternehmen, die sich mit neuen Technologien befassen. Diese Finanzspritze ermöglicht es CSEM seine Forschungsaktivitäten anzupassen und das Volumen der Industrieaufträge zu erhöhen. Im 1987 beschäftigt CSEM 216 Personen, bereits fünfmal mehr als 1984.

Am 1. April 1990 übernimmt der 37-jährige Diplom-Physiker Peter Pfluger von der ETH Zürich (CH) die Geschäftsführung von CSEM, nachdem er zuvor in Schweizer und ausländischen Grossunternehmen, darunter ABB, tätig war. Pfluger setzt seine deutschen Sprachkenntnisse ein, um den nationalen und internationalen Ruf von CSEM in der Mikroelektronik zu fördern. Er ist auch massgeblich an der Entwicklung der Aktivitäten von CSEM bei EM-Microelectronics beteiligt. Pfluger bleibt bis 1997 CEO und wird dann von Thomas Hinderling abgelöst.

CSEM entwickelt das erste kommerzielle, eigenständige Rasterkraftmikroskop (AFM) Europas. Diese Art von Mikroskopen bietet eine extrem genaue und vielseitige Technik zur Messung der Oberflächentopografie im Nanobereich.

Der Grosse Rat des Kantons Neuenburg stellt ein Grundstück an der Ecke der Strassen La Maladière und Jaquet Droz für den Bau eines neuen Hauptsitzes zur Verfügung, um CSEM zu vereinheitlichen.

CSEM-Forschende entwickeln basierend auf biologisch inspirierten Techniken das optoelektrische System des Logitech® TrackMan® Marble® Trackballs. Es ist die erste grossvolumige Computermaus, die zur Messung der Bewegung eine optische Präzisionstechnologie anstelle einer mechanischen Bewegung nutzt.

CSEM produziert den allerersten vollständig integrierten Faltungs-NN-Chip für OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition) - ein wichtiger Schritt für das eingebettete maschinelle Lernen!

CSEM trägt zu einem grossen Durchbruch in der Telekommunikationsbranche bei, indem es den weltweit ersten UMTS-Demonstrator entwickelt - 3G ist geboren.

Integration der ehemaligen mikrooptischen Laboratorien des Paul Scherrer Instituts in Zürich in CSEM. Mit der Gründung der Zürcher Niederlassung erweitert CSEM sein technologisches Angebot und stärkt gleichzeitig seine Präsenz in der Schweiz.

Thomas Hinderling studiert Kernphysik an der Universität Zürich sowie der ETH und schliesst mit einem Doktorat. Er setzt seine Tätigkeit in den USA für die NASA fort. Anschliessend arbeitet er in verschiedenen Industrien in unterschiedlichen Managementfunktionen in der Schweiz sowie in Hongkong.

Die erste organische Leuchtdiode (OLED), die vollständig von CSEM hergestellt wurde, beginnt im Jahr 2000 zu leuchten. Dies markiert den Beginn eines neuen Forschungsbereichs von CSEM: opto-elektronische organische Materialien für Mikrosystemanwendungen.

CSEM entwickelt eine 3D-Kamera, die auf der Time-of-Flight-Technologie basiert und in eine von CSEM entwickelte künstliche Netzhaut integriert ist, die erstaunliche dynamische Leistungen erbringt. 2003: Auszeichnung Grand Prix IST - ein europäischer Preis für herausragende Innovation.

CSEM erweitert sein Angebot an technologischen Produkten und Dienstleistungen durch die Gründung eines neuen Forschungszentrums in Alpnach. Der Standort konzentriert sich auf die Entwicklung von Interaktionen und Synergien im Bereich der Mikrorobotik.

CSEM meldet sein Patent auf eine revolutionäre Methode zur Herstellung von thermokompensierten Spiralfedern aus oxidiertem Silizium für die mechanische Uhrmacherei an. Diese Spiralen verleihen mechanischen Uhren eine beispiellose Präzision und Zuverlässigkeit.

Nachdem es in den Zürcher Räumlichkeiten nach zehn Jahren zu eng wurde, zieht CSEM auf das Gelände des Technoparks, welcher viele Start-ups beherbergt, um.

Integration des Observatoriums Neuchâtel in das CSEM zur Förderung weltraumbezogener Technologien unter Nutzung seiner Kompetenzen in Mikrosystemen und Miniaturisierung. Zweiundzwanzig Mitarbeiter traten dem CSEM bei, während fünf dem Labor für Zeitfrequenz (LTF) der Universität Neuchâtel beitraten, um ihre Forschungsaktivitäten fortzusetzen.

Mit Unterstützung der Bündner Kantonsregierung eröffnet CSEM einen Standort in Landquart, mit einem Fokus auf Nanomedizin und dem Ziel, die Wirtschaftsstruktur des Alpenrheintals zu stärken.

Berufung des Astronauten und Physikers Claude Nicollier in den CSEM-Verwaltungsrat, wo er als Nachfolger von François L'Eplattenier den Vorsitz des Zentrums übernimmt.

Mario El-Khoury studierte Elektrotechnik an der EPFL und an der CMU (Carnegie Mellon University - Pittsburgh). Er begann 1994 bei CSEM. 2003 übernimt er die Leitung der Abteilung "Systems Engineering" und wird im September 2008 zum COO befördert.

CSEM stärkt weiterhin seine Rolle auf nationaler Ebene, indem das Zentrum mit Unterstützung des Kantons Basel-Landschaft einen neuen Standort in Muttenz bezieht. Der neue Standort wird der Polytronik gewidmet.

CSEM arbeitet an MOSFIRE, einem neuen Instrument, das die von Sternen emittierte Infrarotstrahlung analysieren und Daten über ihre Zusammensetzung oder Temperatur liefert. MOSFIRE ermöglicht die Entdeckung der am weitesten entfernten Galaxie, und die Messung ihrer Entfernung zur Erde.

In Zusammenarbeit mit Vaucher Manufacture Fleurier entwickelt CSEM einen revolutionären mechanischen Regulator für Uhren, der die traditionelle Schweizer Ankerhemmung ersetzen soll. Diese Innovation reduziert den Energieverbrauch eines Uhrwerks um das Sechsfache.

CSEM entwickelte die weltweit ersten rein weissen sowie farbigen Solar-Paneele. Dies gelingt indem eine Solarzellentechnologie, die in der Lage ist, infrarotes Sonnenlicht in Strom umzuwandeln, mit einem selektiven Streufilter kombiniert wird. Dadurch entstehen Solarmodulen ohne sichtbare Zellen.

CSEM ist an der Entwicklung der sieben HD-Kameras an Bord der 2004 gestarteten Raumsonde Rosetta beteiligt, die im August 2014 beim Kometen 67P eintraf. Diese Hightech-Kameras haben die ersten 360°-Panoramabilder von der Oberfläche eines Kometen vom Boden aus aufgenommen.

Die Stadt Neuenburg, Viteos und CSEM weihen eine PV-Fassade ein, die durch ihr hochmodernes Design als auch die Kombination innovativer Technologien besticht. Sie markiert einen Wendepunkt bei der Integration von PV-Paneelen in Gebäuden und ebnet den Weg für eine attraktive Solararchitektur.

Erste kommerzielle Lösung auf der Grundlage der LoRa®-Technologie von Semtech für die GPS-freie Geolokalisierung von angeschlossenen Geräten. Dieser Durchbruch ermöglicht die geografische Verfolgung von Endknoten ohne wesentliche Auswirkungen auf die Materialliste oder die Batterielebensdauer.

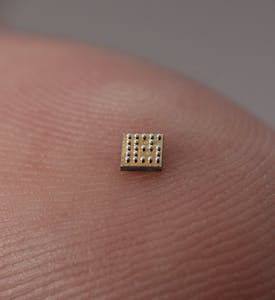

Der kleinste Bluetooth-Chips kommt auf dem Markt. Der Chip wurde von EM Microelectronic, Swatch Group R&D und CSEM entwickelt und ist somit 100% Swiss made. Die Ultraminiaturisierung elektronischer Komponenten ist entscheidend für tragbare elektronische Geräte sowie das Internet der Dinge (IoT).

Das europäische Projekt RemoveDEBRIS entwickelt Technologien zur Bewältigung von Weltraumschrott. CSEM liefert dafür die "Augen", welche den Schrott genau lokalisieren und verfolgen.

Tissot bringt die Tissot T-Touch Connect Solar auf den Markt: eine Schweizer Uhr, die Tradition mit modernen Funktionen verbindet und eine sechsmonatige Batterielebensdauer garantiert. CSEM entwickelt das einzigartige photovoltaische Ziffernblatt der Uhr und stellt sein Know-how für ein maßgeschneidertes, extrem stromsparendes Betriebssystem, SwALPs, zur Verfügung.

Alexandre Pauchard hat an der ETH Zürich Physik studiert und an der EPFL in Mikrotechnik promoviert. Danach bekleidete er mehrere leitende Positionen in Start-ups und KMUs inne, bei Synova SA, ID Quantique, Nova Crystals und zuletzt bei BOBST.

CSEM eröffnet einen neuen Standort in Bern in der Nähe des Universitätsspitals und unterstreicht damit sein kontinuierliches Wachstum und sein Engagement für die Entwicklung im Bereich der digitalen Gesundheit, insbesondere bei tragbaren medizinischen Geräten.

CSEM Muttenz zieht in den Schweizer Innovationspark in Allschwil.

Interdisziplinäre Teams arbeiten dort in enger Kooperation mit hiesigen Unternehmen an der Batterie von morgen. Diese Einrichtung ist landesweit einzigartig – und damit eine wichtiger Garant für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz.

Berufung des Unternehmers Andreas Rickenbacher in den CSEM-Verwaltungsrat, wo er als Nachfolger von Claude Nicollier den Vorsitz des Zentrums übernimmt.

Das CSEM eröffnet einen neuen Standort in Schwyz, um Innovationen in den Bereichen KI, Robotik und Digitalisierung voranzutreiben. Das Ziel: lokale KMU stärken, Arbeitsplätze schaffen und den Zugang zu Technologie in der Zentralschweiz verbessern.

Das bisher grösste Spinn-off von CSEM, Colibrys SA, beginnt mit der Übernahme von 110 Mitarbeitenden. Das Unternehmen wurde gegründet, um fortschrittliche Mikrosysteme, Zoll-MEMS und damit verbundene Dienstleistungen zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen.

2013: Kauf durch Sagem (Safran)

Gründung der Arrayon biotechnology SA für die Entwicklung und Vermarktung von Produkten für den Biochip- und Textilmarkt.

2011: Kauf durch ENDETEC (Veolia Water Solutions & Technologies).

2015: Veolia und CSEM entscheiden, die Technologie in das Nanotechnologie-Team von CSEM-Landquart zu verlegen.

Gründung der MESA Imaging AG für die Entwicklung und Kommerzialisierung von Kameras auf dem Time-of-Flight (TOF)-Prinzip.

2014: Kauf durch Heptagon, um das Portfolio an kundenspezifischen Kameralösungen zu erweitern.

2016: Kauf durch AMS, um klarer Weltmarktführer in der optischen Sensorik zu sein.

CSEM arbeitet aktuell an Hunderten von Technologieprojekten für Industriepartner. Etwa 10% dieser Projekte basieren auf Start-up-Ideen, die aus der Zusammenarbeit mit Universitäten und Eidgenössischen Technischen Hochschulen entstanden sind. Wir möchten die Gründung von Start-ups in unserem Umfeld fördern und haben daher eine neue Initiative namens ACCELERATE ins Leben gerufen, die aufstrebende, innovative Unternehmen stärkt und unterstützt, indem sie ihnen Zugang zu unserem Wissen und unserer Infrastruktur bietet.

Diese Unternehmen können ihre Ideen mit unserer Hilfe zur Marktreife bringen und erfolgreich ins Geschäftsleben starten. Wir sehen die Zusammenarbeit mit Unternehmern zur Gründung von Start-ups als Teil unserer Mission: der Förderung des Technologietransfers und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz. In den vergangenen 40 Jahren haben wir über 50 Start-up-Unternehmen gegründet, von denen einige durch grosse Firmen wie Analog Devices, Cognex, Semtech, Anton Paar, Safran, Veolia Water Technologies oder AMS übernommen wurden.